- HOME

- 支援利用者・支援者インタビュー

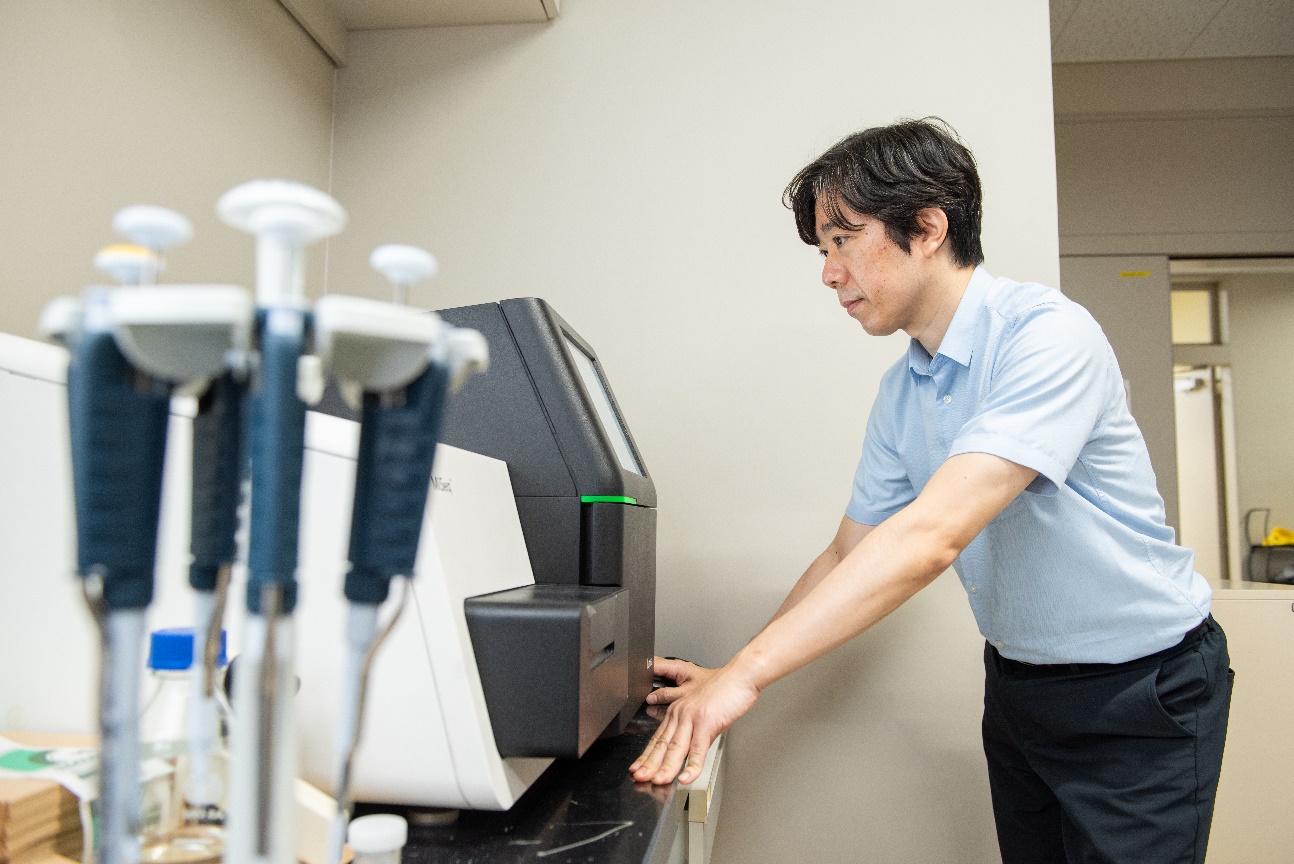

- 佐藤 賢文

支援利用者・支援者インタビュー

「おとなしいウイルス」の潜伏状況を高解像度で探る

〜次世代シーケンサーを使った効率的な検出法を開発〜

佐藤 賢文

熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター・教授

HTLV−1の謎に挑む

熊本大学医学部を卒業して、血液内科や一般内科の臨床現場で4年間勤務した。

がんの患者を何人も診療すると、標準治療で治る人、治らない人がいる現実に直面する。医療側は一生懸命治療し、もちろん患者側も治りたいと思っている。でも、どうしても治らない人がいる。そんな現実を目の当たりにして、なぜ病気が起きるのか、治らないのか、深く知りたいと思うようになった。できることなら、何かそれを変えられないかという思いが強くなり、京都大学の大学院に入って、同大ウイルス研究所(現医⽣物学研究所)で研究を始めた。それが研究者の道に進んだきっかけになったという。「臨床にいつでも帰るつもりだったのですが、どんどん次が知りたいと思っているうちに、研究室を主宰する今の立場になりました。」と佐藤教授は話す。

もともと佐藤氏が医学部で学生時代を過ごし、その後研修医として臨床現場を経験した熊本大学は、その頃HTLV−1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型T)について世界トップレベルの研究を進めていた。このウイルスに感染した人の大部分は無症状だが、一部の人に成人T細胞白血病やHTLV−1関連脊髄症などの病気を引き起こす。

「なぜ一部の人だけに病気を起こすのか」「何がきっかけで発病するのか」「感染者の中から、病気になる人を予測できるか」。そんなテーマに関心を持ったのも、熊本大学で過ごした経験があったからかもしれない。

京大ウイルス研で研究しているころ、HTLV−1の働きについて、二つの考え方があった。一つは、HTLV−1は、がんになるきっかけとしての役目を果たすだけで、がんになってしまった後は働いていないという説だ。その場合、治療を考えたときに、がんになった後はHTLV−1を標的にしても意味がないことになる。もう一つは、がんを起こした後でも、そのHTLV−1は、がんの維持に何か役目を果たしているという考え方だった。

佐藤氏の加わる研究グループは、がんになった後でも、HTLV−1が病気の維持に関わって働いていることを見つけだした。「大きな論争に決着をつけた発見でした。エキサイティングな結果で、裏付けるデータを確認したときは、興奮のあまりからだが震えたのを覚えています」と話す。

ウイルスはゲノムのどこに、どんな形で潜んでいるのか

英国インペリアルカレッジで2年間研究した後、母校の熊本大学に戻って2013年から今の研究室を主宰している。

研究テーマは「おとなしいウイルス」だ。

どんどん増えるウイルスを研究対象にしている研究者がそのころは多かった。一方、ヒトのDNAにおとなしく潜んでいるウイルスを研究する人は、当時はまだ少なく、研究解析する手段を持っている人も限られていた。「ここが自分の強みが発揮できそうな領域だ」と思ったそうだ。

レトロウイルスは、ヒトや動物などの宿主細胞のDNAゲノムにウイルスゲノムを組み込んで感染を広げていく。宿主のDNAに潜んで、どういう仕組みで、免疫や抗ウイルス薬の攻撃から逃れ続けるのか、そしてある時期になると病気を起こすのか、その仕組みを知りたい。

ヒトゲノムのDNA約30億塩基対の中に、1万塩基より小さなウイルスゲノムが潜んでいる。潜伏している時は、ほとんどの場合、1細胞に1コピーぐらいしかウイルスは入ってない。それを見つけるのはなかなか大変だ。

たとえばHTLV−1に感染している人の血液を10ml調べると、数千種類の感染細胞があるといわれている。その数千種類の中を詳しく調べるのも難しかった。

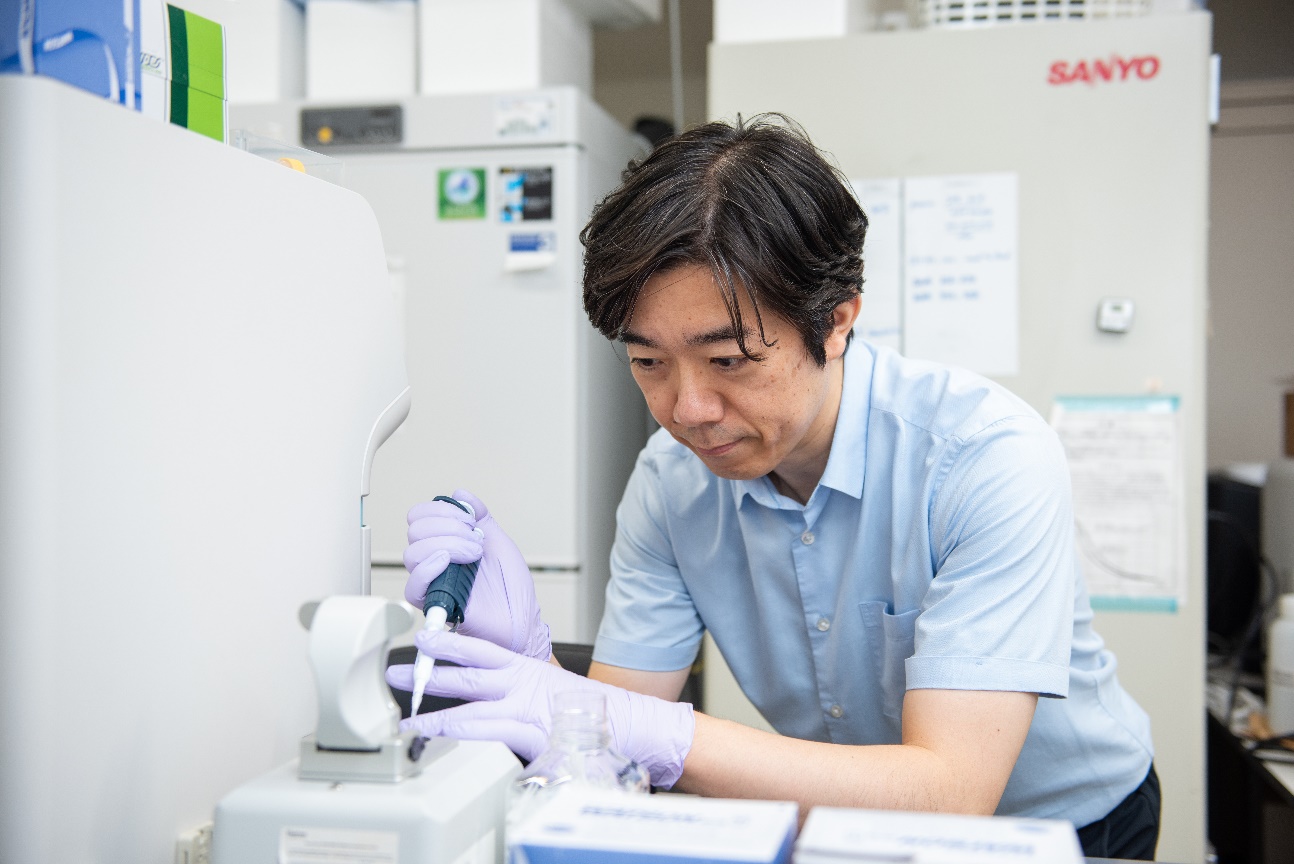

そこでウイルスだけの情報を濃縮させるような、ウイルスに対するプローブを使い、ヒトのゲノムの中から効率的にウイルスが組み込まれている場所を探し出す方法(Viral DNA-Capture-Sequencing)を開発した。

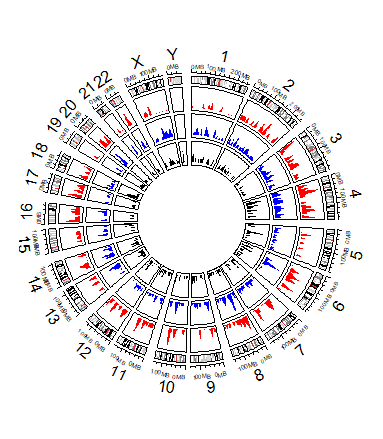

それを用いて、98 人のHTLV−1に感染した人を対象に、何種類くらいの組み込み場所があるのか、そこに組み込まれているは欠損したウイルスか完全長のウイルスなのか、高い解像度で明らかにし、Cell Reportsの2019年10月15日号で発表した。

無症状 (n=207)、 HTLV-1関連精髄症 (n=306)、 成人T細胞白血病 (n=215)

図 ヒトの染色体のどの場所に、ウイルスが潜んでいるか、高解像度で調べられるようになった。

研究を効率的に進められるCoBiAの支援、公募も魅力

コホート・生体試料支援プラットフォーム(CoBiA)からは、この研究で用いた約100人分の試料のうち、およそ半分を提供してもらった。

一つの病院で試料を集めるには限界がある。CoBiAのような組織で集めている検体があれば、研究材料をすぐに増やせるので研究を非常に効率的に進められる。

「研究者が、患者のDNAを調べる方法を確立できたと思っても、それを確かめる検体を集めるのに2年も3年もかかるようでは、成果が出るのにそれだけ時間が余計にかかってしまいます」と佐藤氏は言う。

CoBiAの支援の魅力は、単に検体の数が多いというだけではない。CoBiAでは、患者ががんになる前のサンプル、がんになった後のサンプルといった形で、経時的な検体が準備されている。このようなサンプルの提供を受けられることも魅力の1つであり、佐藤氏も研究を発展させていくため、今後ぜひ利用したいという。

たとえば、がんになる人を遺伝子から予測する方法に気づいた研究者が、がんになった患者の発病前と後を調べ、自説を検証したいと考えたとしよう。これまでならば、何万人も対象にゼロから検体を集めて、その中からがんになった人を詳しく調べるようなコホート研究を立ちあげる必要がある。10年、20年がかりのライフワークになってしまう。

HTLV−1の研究を考えても、「ここを調べれば、将来発症する人が判定できる」という仮説を、病気になった人と、ならなかった人の発症前の検体を比べて研究できれば、仮説の検証が可能だ。「そういう研究は、CoBiAの支援がないと、とてもできないでしょう」。

また通常の共同研究と違い、CoBiAは公募なので、間口が広く、敷居は低くなっている。共同研究は、個人的な繋がりや紹介がないと組みにくいと考える研究者も多そうで、そもそも最適な相手の存在を知る機会も限られている。一方、CoBiAならば、文部科学省の科研費に採択された人であれば誰でも応募できるし、支援内容もオープンになっており、一歩進んだ使いやすい形になっていると感じられるそうだ。

現在、佐藤氏の研究室では、次世代シーケンサーをウイルス研究に特化して自在に扱える技術を核にして、海外からの留学生も広く受け入れている。インペリアルカレッジの重んずる「議論」と、京大ウイルス研の「まず実験」という両アプローチを融合したスタイルで、教育と研究を進めており、学生募集中だ。

(2022年5月26日インタビュー)

*感染対策を行い、取材・撮影を行いました。

佐藤 賢文(さとう・よりふみ)

佐藤 賢文(さとう・よりふみ)

熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター・教授

熊本県出身。1997年熊本大学医学部卒業。その後、4年間臨床医学に従事する。2001年より京都大学ウイルス研究所(現医生物学研究所)にて大学院博士課程(松岡雅雄教授)を修める。同研究所にて博士研究員、日本学術振興会特別研究員、助教を勤め、研究を行う。2011年より、英国インペリアル大学ロンドンにて研究に従事(Charles Bangham教授)。2013年2月より熊本大学エイズ学研究センター(現ヒトレトロウイルス学共同研究センター)准教授。2016年4月から2019年3月まで、京都大学ウイルス研究所の客員准教授も兼任。2020年4月より現職。